Biz Magazine トップ > IoT > トレーサビリティとは?導入する5つのメリットや…

トレーサビリティはおもに製造業などで用いられる言葉ですが、どのような意味なのか理解していない方も多いかもしれません。近年、製品品質の向上や安全への意識が高まっており、トレーサビリティが注目を集めています。

本記事ではトレーサビリティの概要に加え、導入によるメリットなどを紹介します。

- 【目次】

トレーサビリティとは?

トレーサビリティとは、製品や食品、原材料などの生産・製造工程や流通の過程といった情報を追跡できる状態にすることを指します。トレーサビリティは「追跡」を意味する「trace」と「可能性」を意味する「ability」を組み合わせた言葉で、日本語では「追跡可能性」とも呼ばれます。

トレーサビリティを行えば、サプライチェーンの上流工程では製品がどこへ行ったのかを追跡(トレースフォワード)することができ、下流工程や消費者は製品がどこから来たのかをさかのぼる(トレースバック)ことが可能です。

万一、製品に問題が発生した際には、原因や今後の影響を早急に調査・分析して対策を講じる必要があります。この時、トレーサビリティを十分に行っていないと問題の原因や今後の影響を判断しきれず、市場対応が遅れてその間にさらなる被害が発生するなどして消費者の信頼を失うことが懸念されます。その結果、企業のブランド価値が低下する可能性もあるでしょう。

トレーサビリティを行っていれば、製品の生産過程や流通経路が明確になります。不備が見つかった製品の生産過程をさかのぼることでいち早く原因を究明して問題解決に役立てられるほか、製品の出荷経路を特定して速やかに回収することが可能です。

このように、製造業や食品業界などにおいて製品や食品の安全性や品質を確保するためにはトレーサビリティが欠かせません。トレーサビリティを導入している企業側は生産過程の管理や品質管理に役立てられるほか、不良品や問題の早期発見にもつなげられます。また消費者側は製品や食品の安全性、品質についての情報を入手でき、信頼性が高い製品や食品を選ぶ際の情報源として活用できます。

チェーントレーサビリティと内部トレーサビリティ

トレーサビリティは2種類に分類できます。ここではそれぞれの特徴について紹介します。

チェーントレーサビリティ

チェーントレーサビリティは流通における各工程の移動を把握することを指します。原材料の調達から消費までの情報を追跡できるようにするもので、チェーンのように履歴を残していくのが特徴です。

チェーントレーサビリティを行うと企業はモノの流れを明確に把握できます。また消費者も、どのような流れで商品が手元に届いたのかを正確に把握することが可能です。

なおチェーントレーサビリティは業務を横断して各工程を把握する必要があるため、関係企業間の連携が必要になります。

内部トレーサビリティ

内部トレーサビリティは、工場や特定の物流拠点などに限定して各工程の情報を把握することを指します。

内部トレーサビリティを行えば、特定の工程や拠点における原材料の受入から製品の出荷までのありとあらゆる情報を追跡することが可能です。

例えば製造工程で内部トレーサビリティを行い、製品やロットごとに作業内容や検査結果などの情報を紐付けることで作業効率や品質の向上につなげられます。

トレーサビリティを支える技術

トレーサビリティを支える技術としてブロックチェーン技術とRTLSがあります。ここではそれぞれの特徴を紹介します。

ブロックチェーン技術

ブロックチェーン技術は分散型の台帳技術です。ブロックチェーンに一度書き込まれた情報は消去・置換できないため改ざんを防止でき、透明性を担保できます。

トレーサビリティでは各工程を正確に把握し記録する必要があることから、データの信頼性や安全性を保証する技術が求められており、ブロックチェーン技術の活用が期待されています。

ブロックチェーンは記録を「ブロック」に格納して、個々のブロックにはそれぞれ一つ前に生成されたブロックを示すハッシュ値などを格納する仕組みです。データは随時連結されるため改ざんすることは簡単ではありません。こうした暗号技術による改ざんの困難性を利用することで、トレーサビリティにおいてデータの信頼性や安全性を担保することが可能です。

なおブロックチェーンで構成されたネットワーク上では、障害が一部で発生した場合もほかのネットワークで処理を継続する性質があります。これにより高い業務継続性を併せて実現することが可能です。

RTLS

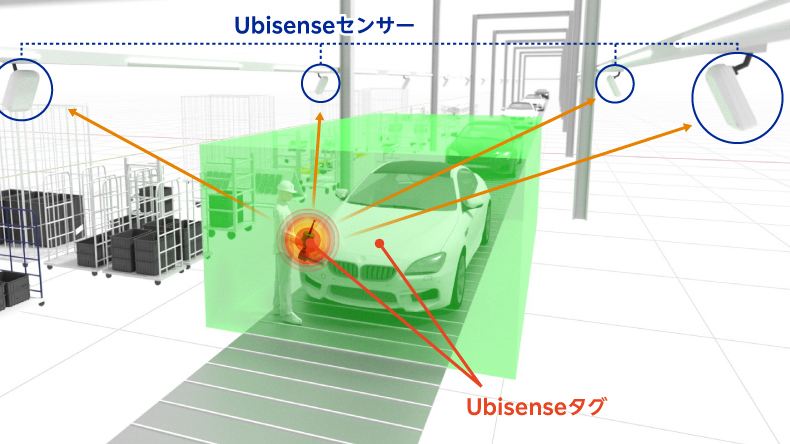

RTLS(Real Time Location System)は、リアルタイムで物や人の位置情報を取得・管理するシステムです。日本語では位置測位システムと呼ばれ、物流管理や在庫管理、セキュリティ管理など様々な分野で活用されています。

RTLSには様々なタイプがありますが、一般的には対象物に専用のセンサータグを取り付け、あらかじめ建物などに設置したセンサーで対象物の位置情報を検出します。リアルタイムで位置情報を取得・記録することで、製品のルートや流通過程、製造工程などを詳細に把握することが可能です。

RTLSの中には製品温度などの状態をリアルタイムで監視できるものもあります。事前に設定した条件を満たした時または逸脱した時に情報を遅滞なく知らせてくれるため、異常が発生した際にも迅速に対応することが可能です。

Ubisense UWB リアルタイム位置測位技術の仕組み - Ubisense

トレーサビリティの必要性

トレーサビリティとは前述の通り、製品の生産過程や配送過程を追跡することを指します。トレーサビリティを行えば品質管理や問題発生時の原因特定や、迅速なリコール対応などを行うことが可能です。

製造業や食品業界においては、食品安全の問題や自動車のリコールなどが発生した際にトレーサビリティが大きな役割を果たします。

食品安全の例では、2002年9月に日本でBSE(牛海綿状脳症)が発生した際に病原菌を含んだ食品や製品の正確な生産場所や流通経路が特定できず、大量の肉製品が回収・廃棄されることになりました。この時トレーサビリティが構築されていれば、問題のあった生産場所や製造工程、流通経路を特定し必要最小限の対処で済んだ可能性があります。

自動車のリコールが発生した際には製品を回収して修理する必要があります。この時トレーサビリティが構築されていれば、問題のある車両を特定してその車両のみをリコールすることが可能です。逆にトレーサビリティを行っていなければすべての車両をリコールしなければならなくなり、損害が大きくなってしまいます。

このように製造業や食品業界においては問題の発生時、速やかに原因特定や対処を行い被害や損害の拡大を防ぐうえでトレーサビリティが必要とされています。

トレーサビリティ導入による5つのメリット

近年は製造業や食品業界においてトレーサビリティの必要性が高まってきています。ここからはトレーサビリティを行うメリットを5つ紹介します。

不良品回収・リコール対応

製品や部品・原材料に不良品が見つかった時や、リコール対応が必要になった際、トレーサビリティを実施していれば簡単に原因を究明できます。またロットやシリアルナンバーで製品を管理することで、対象となる製品を細かく特定して対象範囲を限定してスムーズな回収を実現することが可能です。問題の波及を最小限に留めながら再発防止を図ることにもつながります。

品質向上

トレーサビリティでは製造工程において作業内容や検査結果などの記録を残します。そのためトレーサビリティを用いると、品質が悪くなっている工程や現場の特定が容易になります。

また品質のバラつきを解消できるほか、蓄積した情報を分析することでより良い品質の製品を生み出すことも可能です。

歩留まり向上

製造工程で不良品や欠陥が発生した際、製品の識別番号をたどることで速やかに問題がある工程を特定して流出を防ぐことが可能になります。早期に問題点を発見することで不良品や欠陥品の回収による費用負担を低減でき、歩留まりの向上につながります。

信頼性向上・ブランドイメージ向上

近年、消費者は製品の安全性に関心を寄せています。トレーサビリティを適切に行い、製造から加工、流通までの管理を徹底することで、安全性を保証してくれる製品として消費者からの信頼を得ることが可能です。ひいては企業のブランドイメージの向上にもつながるでしょう。

不良品の流通を防ぐという意味でも消費者の企業イメージがアップすると考えられます。

マーケティング戦略への活用

トレーサビリティを用いれば購入履歴などの情報を蓄積することも可能です。それらの情報を分析することで、受注予想や生産計画、マーケティング戦略の立案に活用することもできます。

トレーサビリティ導入の課題

このようにメリットが多いトレーサビリティですが、導入におけるいくつかの課題があります。ここではそれらの課題を紹介します。

コスト・費用対効果

トレーサビリティを導入するにあたって、システム構築時や運用などにコストが発生します。チェーントレーサビリティのように流通における各工程を把握するような場合にはシステムは大規模なものとなり、よりコストが掛かります。

またトレーサビリティを導入しても直接的な売り上げ増加にはつながりにくいため、費用対効果が見えづらい点も課題として残ります。

作業負担増加

内部トレーサビリティの導入は自社内で完結するため、一般的にトップダウン式に方針を決めます。現場に沿った内部トレーサビリティを行うには企業のトップによる現場構造の理解が必要です。

現場の構造を理解しないままトレーサビリティを導入してしまうと作業負担だけが増加してしまい、労力に見合う効果が得られない恐れがあります。

その他、トレーサビリティを行うと現場の従業員の負担が増えるため、その作業の必要性を従業員それぞれに理解してもらい気持ちの負担を軽減する取り組みも必要です。

責任所在・ステークホルダーの多さ

トレーサビリティの導入には多くのサプライチェーンが関わることになります。原材料や部品の調達から販売までを一つの企業で行うケースは少なく、一般的にはそれぞれの工程を別の企業が担当して、製品をリレー形式でつないでいます。そのため製品に関する情報はそれぞれの企業が保有している状況です。

トレーサビリティを行うためにはすべてのサプライチェーンを連携することで、情報を共有する必要があります。しかし完全に連携することは簡単ではなく、情報の共有に合意しない企業が一社でもあれば製品の追跡ができない点は大きな課題といえるでしょう。

Ubisense UWB RTLSを用いたトレーサビリティの取り組み事例

ここからは、車両組立工程におけるUbisense UWB RTLSを用いトレーサビリティ実現した事例を紹介します。

- UbisenseのUWB RTLSを締付回数が記録できるトランスミッター付きトルクレンチと連携させることで、どの車両でどのツールを使い作業指示通りの締付が行われたかをサービス・プログラムを介してデータベースに記録されます。

- サービス・プログラムがデータを受信すると、具体的には以下の情報が連携されることでどの製品に、どの作業が行われたかを特定してデータベースに記録することができます。

・製品ID、ツールID、作業場所、締付回数(トルク)、作業時間 - 正しい作業が実施されなかった場合はリアルタイムにアラートが表示され、オンライン上での修正が可能になり、作業不備の後工程流出によるコストの増加が防げます。

【Ubisense UWB RTLS電波発信タグを取り付けるカ所】

・車両

Ubisenseタグを取り付け作業対象の車両が作業ライン上を移動します。

・ツール

Ubisenseタグを取り付けたツールで作業ゾーン内に入った車両に締付作業をします。

上記のようにUbisenseを用いて位置情報を追跡することでミスを防止するほか、時間の掛かるプロセスをデジタル化して生産ラインの効率化とヒューマンエラーの削減を実現するなどの効果も期待できます。

より詳しいUbisenseの情報はこちら

まとめ

トレーサビリティとは、製品や食品、原材料の生産過程や流通経路などの情報を追跡できるようにすることを指します。トレーサビリティは製造業や食品業界などで製品の品質や安全性を確保するための重要な概念です。

トレーサビリティを行うと製品に不良品が見つかった時やリコール対応が必要になった際、簡単に原因を究明できます。また製造工程における作業内容や検査結果の記録を蓄積・分析することで、より良い品質の製品を製造することにもつながります。

トレーサビリティを行うと購入履歴なども蓄積できるため、それらの情報を分析して受注予想を立てて無駄を削減することも可能です。その他、歩留まりの向上、信頼性やブランドイメージの向上も見込めます。